2023.08.16

近視のメカニズムと子どもの視力を守るための習慣、海外における近視予防の事例(筑波大学 医学医療系眼科 准教授 平岡 孝浩先生)

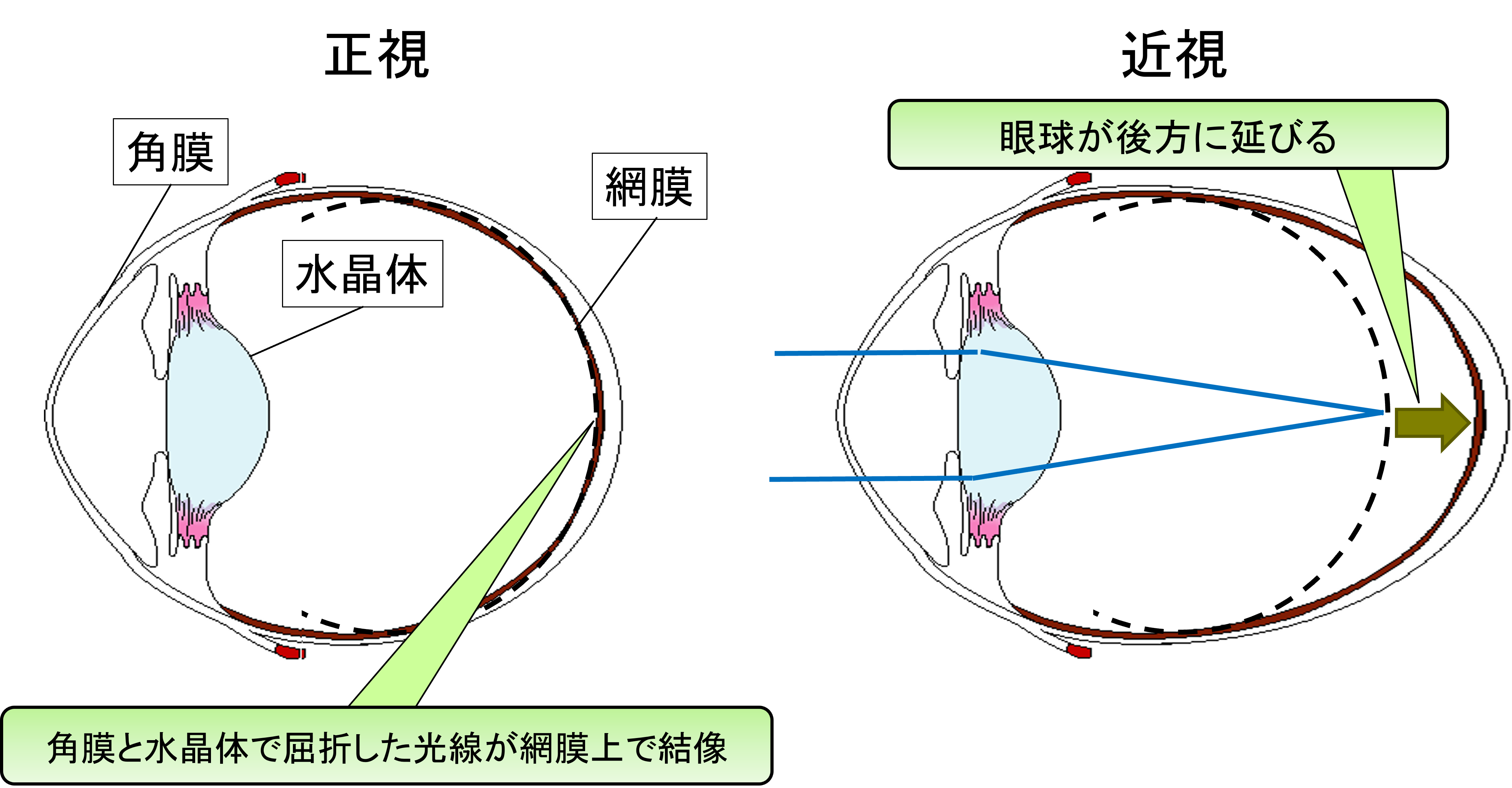

近視のメカニズム

正視とは、眼に入光した平行光線が網膜上に焦点を結ぶ(ピントが合う)状態、つまり眼球の大きさと屈折力のバランスが取れた状態を指すのに対して、近視とは網膜より前方に焦点を結ぶ状態、すなわち屈折力と眼球の大きさのバランスが崩れており、眼球が相対的に大きい状態を指します(図1)。生直後は遠視~正視ですが、成長とともに眼軸長(眼球の前後径)が伸長することにより焦点が網膜よりも前方に移動しやすくなります。幼少時は眼球前方の組織(角膜や水晶体)が扁平化するため、正視を保っていますが、小学校低学年(6~8歳)頃になると、この代償機構が消失するため近視化が進んでいきます。

図1

近視には、遺伝要因と環境要因の両方が関与しています。両親とも近視である場合、その子供は7~8倍近視になりやすくなると言われています。環境要因としては、屋外活動の減少や、近くを見る作業(近業)の増加などが挙げられます。その他、都市部で進行が早く、学歴(やIQ)と関連していることも指摘されています。個々人によって、これらの影響の割合は異なりますが、近年の世界的な近視患者急増には環境要因が強く関連していると考えられております。

小学校に入学してから近視になる、いわゆる一般的な近視は、単純近視(学童近視)と呼ばれ、環境要因が大きく影響しており、通常は小学校に入学する頃に発症します。一方、小学校入学前から発症している強い近視は、環境よりも遺伝要因が強く影響しており、病的近視(眼の病気を合併しやすい極度の近視)に至ることも稀ではありません。残念なことに、情報化やデジタル化が進んだ近代社会では、近視になる生活習慣を避けることが難しいため、多くの子どもが近視になってしまうことが問題視されています。なかでも過度の近業は近視化に拍車をかける大きな要因であり、視距離が短い(眼と対象物の距離が30cm以下)と近視が進みやすいことが分かっています。また近業の持続時間(30分以上)が長いと近視化しやすいことも臨床研究で明らかにされてきました。

子どもの視力を守るための習慣

近業以外に、世界共通で認識・信頼されている近視の原因には、「外遊び(屋外活動)」の減少があります。したがって近視の予防には両親の近視の有無にかかわらず、一日2時間以上の屋外活動を行うと近視発症の確率が抑えられることが複数の研究で証明されています。実際に諸外国では、学校の昼休みや授業間の休み時間に屋外活動を義務付け、さらに記録をつけさせています。明るさに関しての研究も行われており、1,000ルクス以上の照度が推奨されています。この照度は屋外であれば木陰や曇天でも十分に確保できるので、直射日光に身をさらす必要はありません。むしろ炎天下では熱中症や紫外線による障害が懸念されますので、無防備で直射日光を浴びることは推奨されません。子供の自主的な外あそびが基本となりますが、屋外活動2時間の確保のためには保護者や学校教員が積極的に外に出ることを促すことが重要です。

もちろん近業は出来るだけ控えた方がいいのですが、現代社会においてある程度の近業は不可避であり、うまく付き合っていくことが重要です。そこで近業の際に注意するポイントとして、視距離(対象物と眼の距離)と継続時間が挙げられています。少なくとも 30cm 以上離して作業すること、30 分に一度は遠くを見て連続させないこと(休憩をはさむこと)が、近視予防に有効とされています。日本眼科医会では30-30-20ルール(画面から30cm以上離して、30分に一回は、20秒以上遠くをみて目を休ませよう)を推奨しています。

近業の対象物としては本や教科書のほか、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコンなどがありますが、端末が小さくなるほど視距離は短くなる傾向があるので、大き目の端末を使用するよう心掛けることも大切です。

海外における近視予防の事例

海外では国や行政が介入して様々な予防策が取られています。以下に代表的なものを列挙します。

■20-20-20 rule

米国眼科学会(American Academy of Ophthalmology)はデジタル画面を20分見たら、20秒間20フィート(6メートル)以上離れたものを見て眼を休める、というルールを推奨しています。

■Tian-Tian 120 outdoor program

台湾では1日2時間以上の屋外活動を国の政策として推進しています。また法律を改正して、体育の授業を週150分屋外で行うことを義務づけました。他の授業でも屋外での実施を推奨し「1,000ルクス、1日2時間を目標」に掲げています。

■Guidelines on physical activity, sedentary behavior and sleep for children under 5 years of age

世界保健機構(WHO)は5歳未満の子供が健康に発達するための身体活動・座位活動・睡眠に関するガイドラインを2019年に発表し、その中で、1歳未満の乳児にはスマートフォンやビデオなどのデジタルデバイスの使用は推奨できないとし、2歳を過ぎても可能な限りスクリーンタイムを避け、3・4歳では1時間以内の使用に留めるよう指導しています。

■子供の目を守るための12指針の発令

中国では、新型コロナウイルスの影響でオンライン教育やICT教育の浸透が加速し、小児の近視のさらなる増悪が危惧されることから、2020年に中華人民共和国教育部が主導し、12の指針(実態調査、広報活動、近視予防の具体策を交付、視力を保護するためのガイドライン、眼の健康に関する医療機器の品質管理、ネット依存防止対策、学童近視研究分野の発展推進、科学研究推進、眼の健康に関する専門家の育成、オンライン学習を提供するためのガイドライン、監督と評価システムの確立、約100億円の財政支援)を発令しました。最も迅速でかつ具体的な対応といえ、世界的にも評価されています。