2023.08.21

学童の近視の実態とライフスタイルとの関係(慶應義塾大学 医学部眼科学教室 特任講師 四倉絵里沙先生)

1. 近視とは

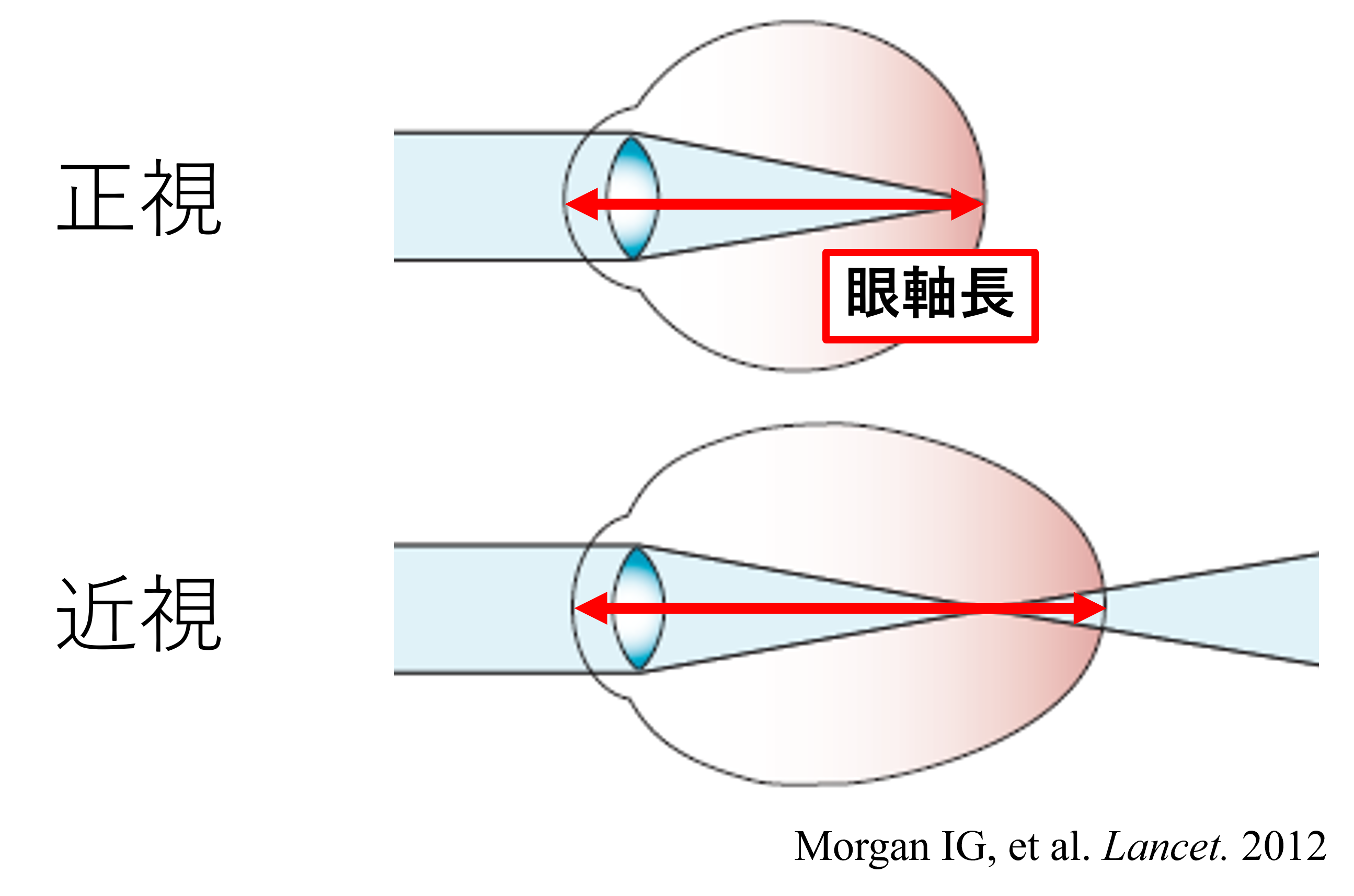

遠くからの光が目に入り網膜上で像を結ぶ状態が「正視」である。網膜よりも手前に像が結ばれてしまい、遠くのものにピントが合わない状態を「近視」と呼び、眼鏡やコンタクトレンズのない裸眼では遠くがぼやけて見えてしまう。その多くは眼の奥行(眼軸長)が長くなることにより引き起こされる(図1)。

図1:光が結像する位置と近視の関係

遠くから入ってきた光が調節をしない状態で網膜上に像を結ぶことができれば正視である。近視では眼の奥行(眼軸長)が長くなるため、網膜よりも手前で像が結ばれてしまう。

出生時に約17mmだった眼軸長は、成人(正視)になると約23~24mmまでになるが、近視を発症した場合はさらに伸長する。眼軸長26mm以上を強度近視と呼び、網膜剥離や緑内障などの眼疾患を将来合併する危険性が上がるとされている1。近視の発症年齢が早ければ早いほど、強度近視へ移行しやすいことが報告2されているため、近視を発症させないこと、進行させないことが重要である。

2. 近視人口の増加

近視の人口は、特に日本を含む東アジアにおいて、ここ数十年間で劇的に増加している。私たちは東京都内の小中学生約1500名の近視の状態、眼軸長を測定したところ、小学生の76.5%が、中学生の94.9%が近視である実態を明らかにした3。また、約300名の未就学児の眼軸長を測定したところ、同じ東アジアに属する中国、台湾、香港と同等かそれ以上に長い傾向にあることを報告4した。

3. 近視に関連するライフスタイル

この短期間における近視有病率の増加は、遺伝要因より環境因子、つまりライフスタイルの変化に起因する部分が大きいと考えられる。私たちを取り巻くライフスタイルで、世界的かつここ数十年間で明らかに変化したと思われるものには、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などのデジタルデバイスの登場と普及、外遊び時間の減少などが挙げられる。

近年、日中屋外で過ごす時間が長いことが近視抑制に重要であることが明らかとなっている。例えば、屋外にいる時間が長ければ、勉強や読書といった近くを見る時間が長くても近視発症率が上がらないという報告5や、屋外活動時間を1日2時間以上確保できれば、たとえ両親が近視であっても子どもの近視発症リスクを下げる可能性も報告6されている。さらに最近では、台湾において小学生を、積極的に屋外活動を取り入れる群、通常通りの群に分けたところ、積極的に屋外活動を取り入れた群で有意に近視の進行が抑制されたという報告7もある。

一方、ある研究では30分以上連続して読書をする子供は、連続読書時間が30分未満の子供と比較し、1.5倍近視になりやすく、本と目との距離が30cmよりも近い場合、30cm以上離して読書をする場合と比較し、2.5倍近視になりやすいと報告8されている。また、デジタルデバイス視聴時間が1日1時間以上だと、近視のリスクが2.4倍上がるという報告9もあり、今後も近くを見る作業時の適切な環境、方法などの指導が必要と考える。

4. COVID19流行と近視への影響

周知の通り、2019年12月から新型コロナウイルス感染症(以下、COVID 19)が世界中に流行した。日本でも感染拡大に伴い、2020年3月から5月頃まで多くの学校が休校措置をとった。1回目の緊急事態宣言後の2020年6月、子供の生活環境の変化について近視予防フォーラムでインターネット調査10が行われた。その結果、COVID19流行前と比べ、小中学生のパソコンやスマートフォンを見る時間が増えた一方、外遊びの時間は7割近くの小中学生で減少し、1日あたり約25分減少したことが明らかとなった。

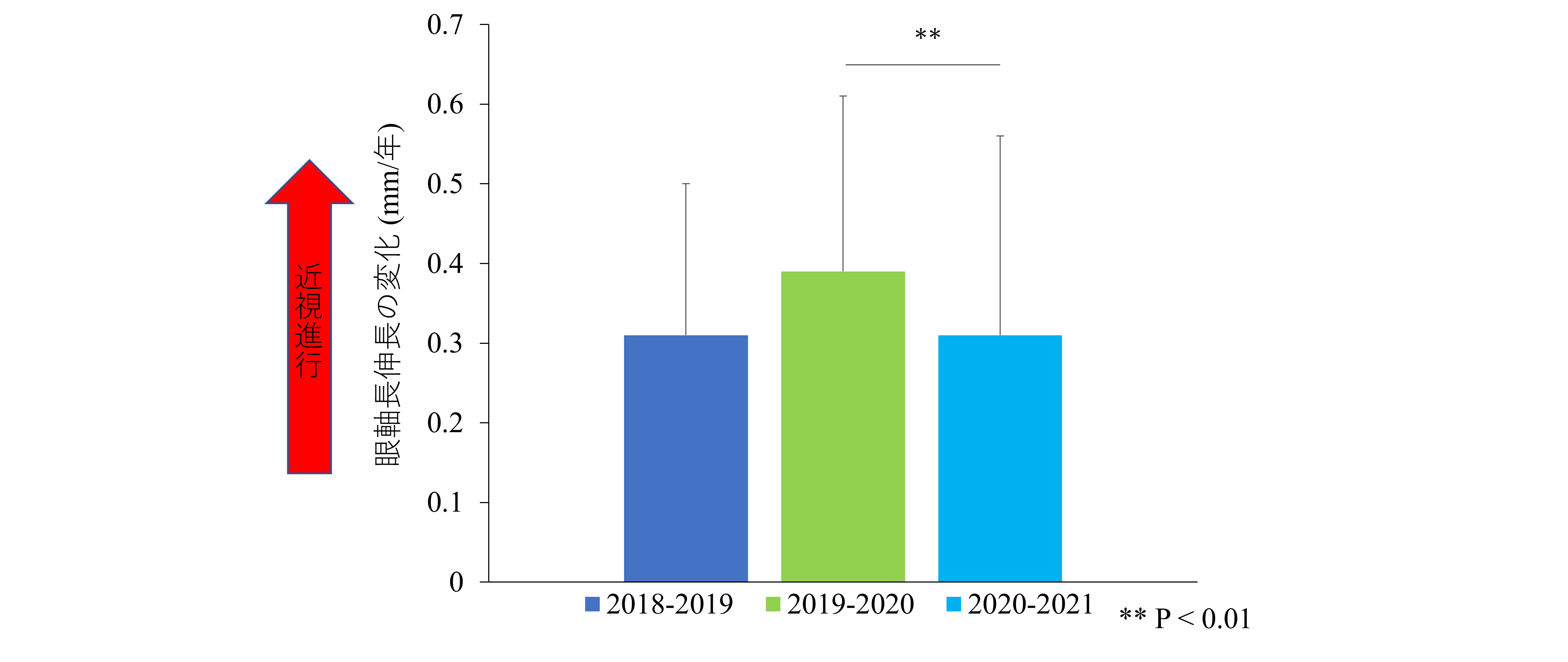

中国の6~13歳の子どもを対象にした調査報告11では、ロックダウンによりたった1年間で近視の程度が強くなり、さらにこの急激な近視化は、特に6~8歳といった低年齢で顕著に認めたことから、より若い年代が環境変化による影響を受けやすかった可能性が示唆されている。私たちもCOVID19流行により、都内小学生における1年間の眼軸長の変化量がどのように変化したかを検討12した。眼軸長変化量は、0.31mm/年だった流行前(2018~2019年)と比較し、流行直後(2019~2020年)は0.39mm/年と有意に伸長したが、その後(2020~2021年)は0.31mmと有意に短くなった(図2)。

図2:COVID19流行に伴う眼軸長変化量の推移

流行前(2018~2019年)における1年間の眼軸長変化量は0.31mm/年だった。流行直後(2019~2020年)では0.39mm/年と有意に伸長したが、その後(2020~2021年)は0.31mmと有意に短くなった。

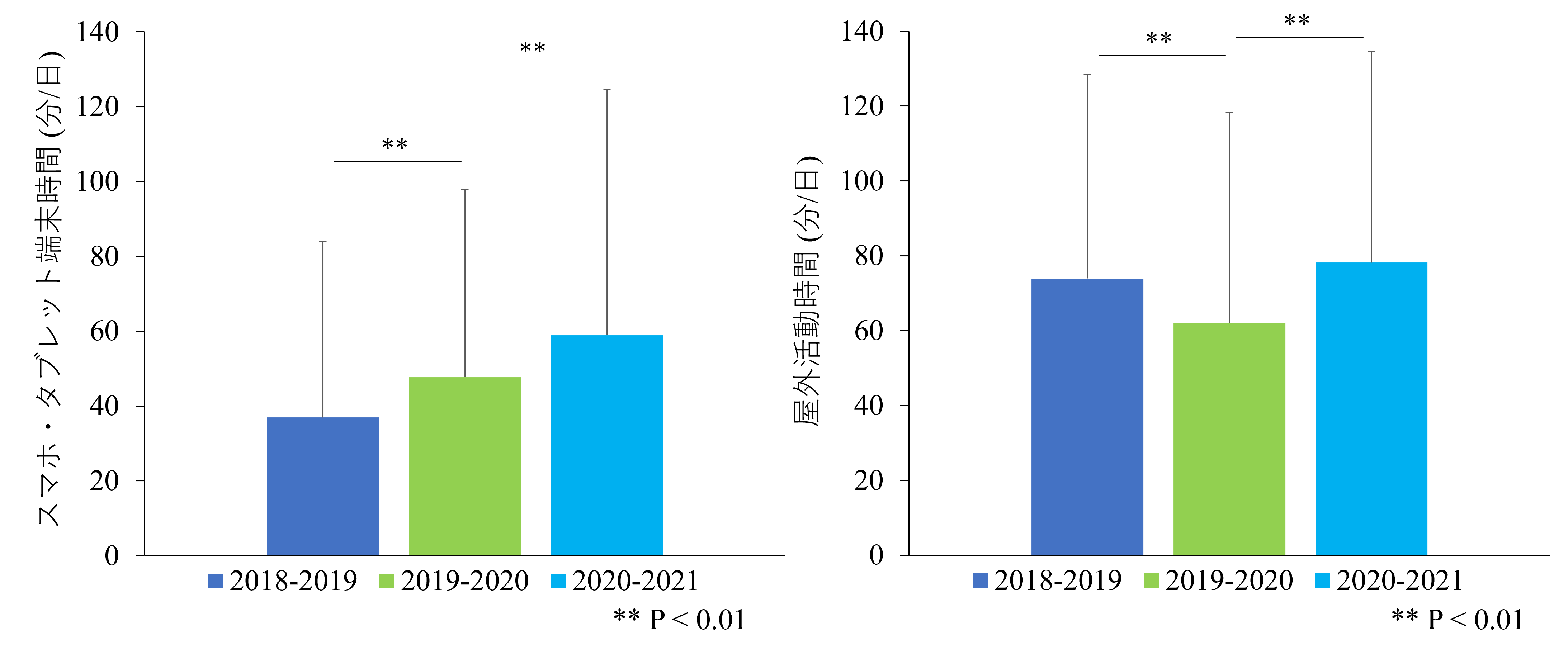

さらに年齢別に比較したところ、特に8歳、9歳児において眼軸長変化量が有意に減少した。その背景として、アンケート調査結果より、デジタルデバイス視聴時間や読書・勉強時間は流行前から年々増加傾向にある一方、流行直後に減少した屋外活動時間は、2021年には増加、回復していることがわかった(図3)。つまり、子どもの近視の原因となる眼軸長は短期間で変化すること、その変化は特に低年齢児で顕著であり、屋外にいる時間によっても制御されることが明らかとなった。

図3:COVID19流行に伴うライフスタイルの変化

アンケート調査結果より、デジタルデバイス視聴時間や読書・勉強時間は流行前から年々増加傾向にある一方(左)、流行直後に減少した屋外活動時間が2021年には増加、回復している(右)。

5. 外遊びと近視

このように、屋外活動が近視を抑制することは明白であるが、その核となっている因子として光環境が注目されている。光環境を構成するものに、照度や波長などがあるが、私たちの研究グループは、眼に入る光の波長の透過性の違いにより近視進行に差がある可能性を発見13した。近視抑制に作用する波長とは360~400 nmであり、JIS/CIE規格で360 nmが可視光下限と定義され、実際に紫色に見える可視光線であることからバイオレットライトと呼んでいる。日の当たる明るい室内にいても、窓ガラスによってバイオレットライトが遮られてしまうことがあるため、大切なのは、きちんと屋外に出て日光を浴びることである。バイオレットライトを浴びるのに理想的な時間帯は、午前11時から午後2時頃だが、直射日光を浴び過ぎると日焼けや熱中症など起こすことがあるため、日焼け止めを皮膚に塗ったり、日陰で遊んだりすることもお勧めする。現在と将来の、子どもの健やかな目を守るために、1日2時間以上の外遊びを心掛けて頂ければ幸いである。

*引用文献

1. Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, Tedja MS, Verhoeven VJM, Klaver CCW. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49.

2. Chua SY, Sabanayagam C, Cheung YB, et al. Age of onset of myopia predicts risk of high myopia in later childhood in myopic Singapore children. Ophthalmic Physiol Opt. 2016;36(4):388-394.

3. Yotsukura E, Torii H, Inokuchi M, et al. Current Prevalence of Myopia and Association of Myopia With Environmental Factors Among Schoolchildren in Japan. JAMA Ophthalmol. 2019;137(11):1233-1239.

4. Maruyama T, Yotsukura E, Torii H, et al. Children in Tokyo Have a Long Sustained Axial Length from Age 3 Years: The Tokyo Myopia Study. J Clin Med. 2022;11(15).

5. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

6. Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports and outdoor activities, and future myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48(8):3524-3532.

7. Wu PC, Chen CT, Lin KK, et al. Myopia Prevention and Outdoor Light Intensity in a School-Based Cluster Randomized Trial. Ophthalmology. 2018;125(8):1239-1250.

8. Ip JM, Saw SM, Rose KA, et al. Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008;49(7):2903-2910.

9. Tsai TH, Liu YL, Ma IH, et al. Evolution of the Prevalence of Myopia among Taiwanese Schoolchildren: A Review of Survey Data from 1983 through 2017. Ophthalmology. 2021;128(2):290-301.

10. 近視予防フォーラム. http://myopia-prevention.jp.

11. Wang J, Li Y, Musch DC, et al. Progression of Myopia in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement. JAMA Ophthalmol. 2021;139(3):293-300.

12. 四倉絵里沙、鳥居秀成、森紀和子他. COVID-19流行前後の小学生における屈折要素とライフスタイルの変化. 第4回日本近視学会総会. 2022.

13. Torii H, Kurihara T, Seko Y, et al. Violet Light Exposure Can Be a Preventive Strategy Against Myopia Progression. EBioMedicine. 2017;15:210-219.