2022年4月23日、子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会の主催により、外あそび推進のためのイベントが東京都小平市小平第十二小学校にて開催されました。本イベントには、小平第十二小学校新三年生とその保護者約60名、メディアなども参加し、校庭で子どもたちが様々な外あそびを楽しんでいる間に、理科室で保護者向けに「子どもの健全な成長のための外あそび推進」特別講演会が開催されました。特別講演会では、松本洋平衆議院議員のご挨拶に続き、有識者3名から外あそびの重要性についてそれぞれの専門の立場から説明があり、保護者からの質疑応答が行われました。その後、全員が校庭に移動して株式会社Deportarte Partners代表の為末大氏の講演を聞いた後、スペシャルタイムとして「子どもと大人も外あそびを一緒に楽しむ」時間を設け、本イベントを締めくくりました。特別講演の模様は、オンラインで全国の保護者や教育関係者に配信されました。

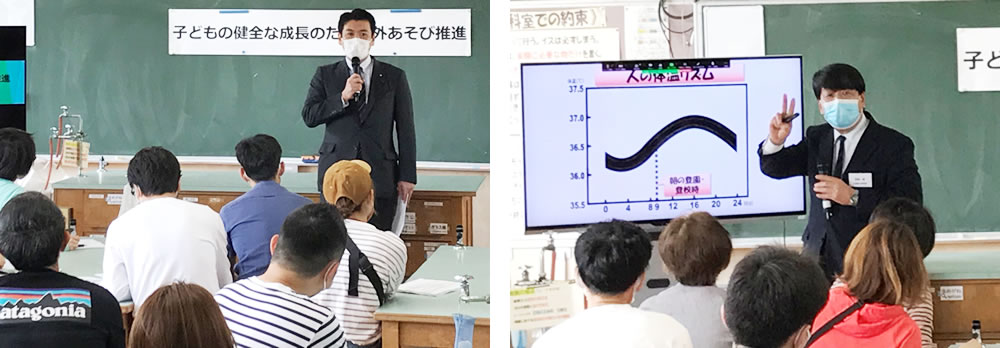

左: 松本洋平衆議院議員

右:早稲田大学 前橋明教授

冒頭、今回の会場となった小平市選出の松本洋平衆議院議員からご挨拶がありました。松本議員は自身の経験から、放課後に友達や様々な大人と関わったこと、一緒に遊んだり話をしたりした経験が今の自分にとって非常に大きな影響があったと述べました。そして、学校教育の現場の後の時間(放課後)に様々な関わりを持つこと、そして放課後を自己肯定感をしっかりと作り上げていく時間にすることが、子供の教育上極めて重要であると強調しました。

続く講演では、早稲田大学の前橋明教授が登壇し、「子どもの健全な成長と外あそび」について説明がありました。子どもの成長には太陽が出ている時間帯にしっかり活動することが重要であり、太陽から光の刺激を受け、日中に外あそびなどでからだを動かすことによって生活のリズムができることが非常に重要であると述べました。また、生理学上、放課後の時間は子どもにとってゴールデンタイムであり、放課後にあそび場という空間、友達という仲間、それを共有する時間、この3つの間(サンマ=空間、仲間、時間)を確保することの重要性について説明がありました。さらに、からだだけでなく、心を動かすこと、心動と感動が子どもの情緒面や社会性の育成にとって重要であり、運動、心動、感動、そのような経験をしっかり外あそびを通して持たせたることが大切であると述べました。

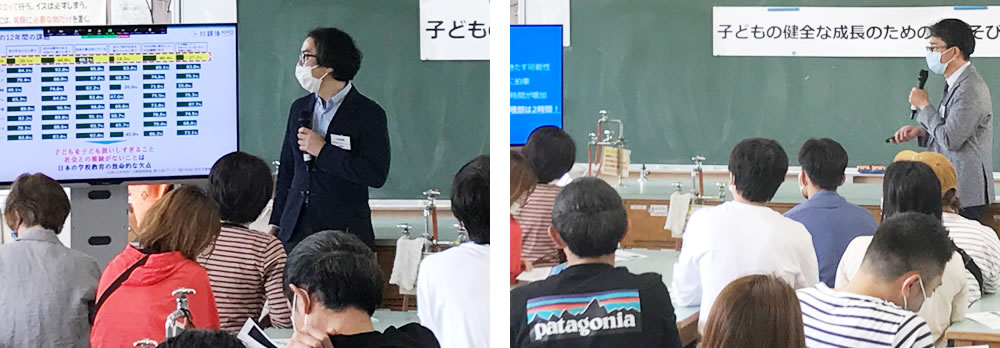

左: 放課後NPOアフタースクール 平岩国泰代表理事

右:筑波大学 平岡孝浩准教授

続いて、放課後NPOアフタースクールの平岩国泰代表理事より、放課後の価値・重要性について説明がありました。諸外国に比べ日本の子どもたちは少人数もしくは一人で放課後を過ごしている傾向があり、また、放課後を自宅で過ごしている子どもが一番多いという報告がありました。さらに、日本の子どもの精神的幸福度は38か国中37位というユニセフの調査を紹介し、幸福度が低い理由として、日本の子どもの自己肯定感が低いことが挙げられました。自己肯定感を挙げるためには、自分で決めること、そして自分の場所を作ることが重要であり、居場所がたくさんある子どもほど自己肯定感や将来への希望が高い傾向があるとの報告から、子どもに自宅、学校、祖父母の家、アフタースクールなどの複数の居場所があることが重要であると述べました。

次に、筑波大学の平岡孝浩准教授から、世界的に問題となっている近視について説明がありました。近視急増の原因として、屋外活動の欠如、過度の学習、デジタルデバイスの影響が挙げられました。また、屋外活動をしていると近視になりづらいという研究について触れ、台湾では「近視予防のために毎日120分以上の屋外活動を促す」という政策プログラムを導入することで、実際に視力不良者の頻度が低下し続けていることを挙げ、国や教育の場が介入して真剣に取り組めば近視患者は減らせると強調しました。そして、近視急増は世界的な大問題であるとし、屋外活動(外あそび)は近視発症の予防および進行の抑制に有効であり、国や社会全体の問題として取り組む必要があると述べました。

各登壇者の発表後、質疑応答が行われました。 参加者から、スクリーンを見るのに適した時間帯があるのかという質問に対し、前橋教授は、太陽の出ている時間帯が自律神経の働きを良くして体の調子を整えるためには非常に良いので、スクリーンを見る場合は夜よりも日中の間で適度に使うことが必要であると述べました。さらに平岡准教授より、スマホやタブレットを使わない生活は難しいとした上で、デバイス使用のような近業を行っても、屋外活動を合わせて行えば近視になりにくいというデータもあるため、積極的に屋外活動をすることが重要であると補足しました。またブルーライトはメラトニンの分泌に影響があるため、寝る前は避けることが望ましいと述べました。

特別講演と同時に校庭で開催された子ども向けイベントでは、為末氏、NPOスタッフ、先生と子どもたちが鬼ごっこ、アスレチックなど運動強度の異なる様々な外あそびを一緒に楽しみました。講演会の質疑応答後は、登壇者と保護者も全員校庭に移動し、外あそびを推進する活動を行っているDeportarte Partnersの為末代表によるスピーチが行われました。

Deportarte Partners 為末大代表

為末氏は、多くの人が子どもの外あそびは大事だという認識があるものの、どこから手をつければよいかがわからない、また地域で外あそびができる環境が整っていないことを指摘しました。その上で、子どもたちに元気に遊んでもらうために外あそびを推進することは、地域みんなで子どもを育てる意識を醸成するきっかけにもなるのでないかとの期待を寄せました。また、子どもの外あそびを支援する「外あそび子ども応援団」の配備も目指していることにも言及しました。そして、からだを自由に動かす外あそびは、身体面だけでなく、コミュニケーション力・柔軟性を育んだり、楽しむ気持ち=モチベーションを養い、それが、スポーツはじめ何かを成し遂げていくうえで重要な土台となると述べました。外あそびを通じて、子どもを育てやすい地域社会が作られ、子どもたちの未来の可能性が開かれるようにしたいとして、講演を締めくくりました。

為末氏のスピーチの後は、子どもチーム対大人チームによるリレーを実施し、最後に全員で記念撮影を行い、子どもたちの笑顔とともに外あそび推進イベントが幕を閉じました。

参加者全員で記念撮影

講演登壇者(講演順)

- 早稲田大学教授 前橋 明氏 「子どもの健全な成長と外あそび」

- 放課後NPOアフタースクール代表理事 平岩 国泰氏 「放課後はゴールデンタイム」

- 筑波大学准教授 平岡 孝浩氏 「子どもの近視抑制と外あそび」

- 株式会社Deportare Partners 代表 為末 大氏 「地域における外あそび推進」

| 主催: | 子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会 |

|---|---|

| 協力: | 特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール |

| 協賛: | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー |

| 後援: | 全国連合小学校長会、全国養護教諭連絡協議会、全国市町村教育委員連合会、全国国公立幼稚園・こども園長会、日本PTA全国協議会、小平市教育委員会 |